Si può voler bene ad una canzone? Una canzone è un'entità molto particolare, difficilmente definibile con parole semplici, che spesso condensa un'intera vita in pochi minuti, a cui nessuno può sfuggire, per l'immediatezza con cui si insinua nei meandri della mente di ogni ascoltatore, compresi i più distratti. Resta il problema: si può voler bene ad una canzone, esserci attaccati fino a riversarci dentro una consistente parte di se stessi? Una risposta affermativa viene probabilmente dalle tonnellate di cover registrate ed interpretate sia all'inizio della carriera, sia nel pieno del percorso artistico di moltissimi artisti di livello eccelso. L'arte della cover è un'arte sottile e difficilissima da maneggiare, di cui spesso si fa uso per supplire a mancanza di ispirazione o, peggio, per motivi di purissimo calcolo economico. Sono proporzionalmente pochissimi i casi in cui la cover riesca meglio dell'originale, intendiamoci, però ogni tanto (neanche troppo infrequentemente, invero) capita di rimanere folgorati dalla passione infusa dentro l'interpretazione di una canzone particolarmente amata ma purtroppo non propria.

Si può voler bene ad una canzone? Una canzone è un'entità molto particolare, difficilmente definibile con parole semplici, che spesso condensa un'intera vita in pochi minuti, a cui nessuno può sfuggire, per l'immediatezza con cui si insinua nei meandri della mente di ogni ascoltatore, compresi i più distratti. Resta il problema: si può voler bene ad una canzone, esserci attaccati fino a riversarci dentro una consistente parte di se stessi? Una risposta affermativa viene probabilmente dalle tonnellate di cover registrate ed interpretate sia all'inizio della carriera, sia nel pieno del percorso artistico di moltissimi artisti di livello eccelso. L'arte della cover è un'arte sottile e difficilissima da maneggiare, di cui spesso si fa uso per supplire a mancanza di ispirazione o, peggio, per motivi di purissimo calcolo economico. Sono proporzionalmente pochissimi i casi in cui la cover riesca meglio dell'originale, intendiamoci, però ogni tanto (neanche troppo infrequentemente, invero) capita di rimanere folgorati dalla passione infusa dentro l'interpretazione di una canzone particolarmente amata ma purtroppo non propria.  Spesso alle cover si fa ricorso agli albori di un'avventura musicale, quando il proprio repertorio non si è ancora consolidato o non si possiedono ancora solide basi su cui costruirlo. In questa parabola ci sono passati tutti i più grandi: i Rolling Stones ed i Beatles hanno iniziato da basi molto vicine, con proprie versioni di classici del rock and roll raccattate a piene mani da personaggi come Chuck Berry e Bobby Vee, per poi saltare verso un repertorio più soul-blues, ispirato a Don Covay, Solomon Burke e Arthur Alexander, oltre ai dischi della Chess, i primi, mentre i secondi maturavano più velocemente la propria vocazione compositiva. Lo stesso Bob Dylan, che unanimemente si considera come il più grande autore di sempre, cominciò la sua lunga strada apprendendo il più possibile i rudimenti del folk da vecchi brani tradizionali e dalle composizioni di Woody Guthrie, così come Paul Simon (che oltre ai traditionals, nel primo album con Garfunkel reinterpreta proprio Dylan). Elton John ha cominciato interpretando Nick Drake (chi non possiede il bootleg Nick Drake Session, corra a procurarselo al più presto), Van Morrison con i suoi Them si è affidato a Muddy Waters, e così via ad oltranza. Insomma, la storia del rock sembra dirci che senza una buona base alle spalle non è possibile costruire nulla di concreto, così come accade d'altronde in letteratura. Prima, infatti, ci si deve fare le ossa assorbendo il più possibile ciò che ci circonda, poi eventualmente si può azzardare una propria invenzione.

Spesso alle cover si fa ricorso agli albori di un'avventura musicale, quando il proprio repertorio non si è ancora consolidato o non si possiedono ancora solide basi su cui costruirlo. In questa parabola ci sono passati tutti i più grandi: i Rolling Stones ed i Beatles hanno iniziato da basi molto vicine, con proprie versioni di classici del rock and roll raccattate a piene mani da personaggi come Chuck Berry e Bobby Vee, per poi saltare verso un repertorio più soul-blues, ispirato a Don Covay, Solomon Burke e Arthur Alexander, oltre ai dischi della Chess, i primi, mentre i secondi maturavano più velocemente la propria vocazione compositiva. Lo stesso Bob Dylan, che unanimemente si considera come il più grande autore di sempre, cominciò la sua lunga strada apprendendo il più possibile i rudimenti del folk da vecchi brani tradizionali e dalle composizioni di Woody Guthrie, così come Paul Simon (che oltre ai traditionals, nel primo album con Garfunkel reinterpreta proprio Dylan). Elton John ha cominciato interpretando Nick Drake (chi non possiede il bootleg Nick Drake Session, corra a procurarselo al più presto), Van Morrison con i suoi Them si è affidato a Muddy Waters, e così via ad oltranza. Insomma, la storia del rock sembra dirci che senza una buona base alle spalle non è possibile costruire nulla di concreto, così come accade d'altronde in letteratura. Prima, infatti, ci si deve fare le ossa assorbendo il più possibile ciò che ci circonda, poi eventualmente si può azzardare una propria invenzione.Talvolta, però, l'interpretazione è un'arte a se stante, per la quale ci vuole un dono particolare, una sorta di unzione divina, specie quando i brani originali sono pezzi della storia del rock. Nel jazz è la norma, con le canzoni che mano a mano diventano standards sui quali creare, improvvisare, tracce base che però costituiscono solo il porto da cui salpare verso nuovi viaggi con destinazioni sconosciute. Nel rock non funziona così. Non sono molti quelli investiti di questo dono: la maggior parte dei tentativi finisce per scadere nello scolastico o nel già sentito, quando non nell'inutile. Qual è dunque la ricetta per una cover memorabile? Difficile a dirsi, quasi impossibile anzi. Tuttavia l'ingrediente che non può mancare, e qui si torna alla domanda iniziale, è voler bene alle canzoni interpretate, sentirle come parte di sé, come uno strato di pelle propria. Certo, questo non basta di per sé, ma sicuramente è una componente necessaria.

Prendiamo per esempio Rod Stewart. Una carriera arzigogolata, con troppe cadute di stile e di livello artistico, ma, almeno per quanto riguarda il suo primo periodo di carriera, quello su etichetta Mercury, coi cinque dischi dal 1969 al 1974, un interprete straordinario, di sensibilità marcatissima e capace di rendere appieno le sfumature delle canzoni più ancora degli originali. Fra i tanti brani incisi, ritroviamo cover degli Stones, di Elton John, di Sam Cooke, di Jimi Hendrix e di Bobby Womack, e di altri ancora. Tuttavia, l'autore preferito da cui saccheggiare è indubbiamente Bob Dylan, con ben quattro canzoni in cinque dischi (Tomorrow is a long time, Only a hobo, Mama you been on my mind e Girl from the north country, cui va aggiunta Man of constant sorrow che di Dylan non è ma quasi...). E i risultati sono meravigliosi, pieni di sentimento e di passione, suonati con un amorevole piglio straccione e folkeggiante ma ricchi di un pathos che le versioni originali facevano solamente presagire in lontananza. Tanto più che l'interpretazione dylaniana è ricca di tranelli e spesso foriera di risultati ingloriosi e quasi mai memorabili.

Prendiamo per esempio Rod Stewart. Una carriera arzigogolata, con troppe cadute di stile e di livello artistico, ma, almeno per quanto riguarda il suo primo periodo di carriera, quello su etichetta Mercury, coi cinque dischi dal 1969 al 1974, un interprete straordinario, di sensibilità marcatissima e capace di rendere appieno le sfumature delle canzoni più ancora degli originali. Fra i tanti brani incisi, ritroviamo cover degli Stones, di Elton John, di Sam Cooke, di Jimi Hendrix e di Bobby Womack, e di altri ancora. Tuttavia, l'autore preferito da cui saccheggiare è indubbiamente Bob Dylan, con ben quattro canzoni in cinque dischi (Tomorrow is a long time, Only a hobo, Mama you been on my mind e Girl from the north country, cui va aggiunta Man of constant sorrow che di Dylan non è ma quasi...). E i risultati sono meravigliosi, pieni di sentimento e di passione, suonati con un amorevole piglio straccione e folkeggiante ma ricchi di un pathos che le versioni originali facevano solamente presagire in lontananza. Tanto più che l'interpretazione dylaniana è ricca di tranelli e spesso foriera di risultati ingloriosi e quasi mai memorabili. Le raccolte di cover dylaniane si sprecano, coinvolgendo artisti fra i più disparati ed improbabili (la versione, o meglio, lo scempio di Like a rolling stone ad opera degli Articolo 31 sulla colonna sonora di Masked and anonymous, col placet dello stesso Dylan, grida ancora vendetta). I risultati sono quasi sempre destinati ad un rapido oblio, coi dovuti distinguo e le dovute differenziazioni. Fra le tante versioni e i tanti “coraggiosi” (e dimenticando volutamente per ragioni storiche i Byrds, troppo importanti per ricadere banalmente sotto l'etichetta di “coveristi”), spicca un nome non troppo noto: quello di Jimmy LaFave. LaFave, onesto songwriter e nulla più, quando si ritrova sotto mano un brano di Dylan si trasforma drasticamente, vestendo i toni di un cantante straordinario (il cui timbro, e forse non è un caso, ricorda vagamente quello di Rod Stewart). Capace di infilare ben venti cover dylaniane in soli otto album (di cui un live), non c'è una sola delle sue versioni che non riesca appieno nel suo obiettivo di trasmettere un amore incondizionato verso un autore e le sue canzoni. Da ricordare, una Positively 4th street che poco ha da invidiare all'originale ed una preferenza per l'album Blood on the tracks, saccheggiato quasi in toto.

Le raccolte di cover dylaniane si sprecano, coinvolgendo artisti fra i più disparati ed improbabili (la versione, o meglio, lo scempio di Like a rolling stone ad opera degli Articolo 31 sulla colonna sonora di Masked and anonymous, col placet dello stesso Dylan, grida ancora vendetta). I risultati sono quasi sempre destinati ad un rapido oblio, coi dovuti distinguo e le dovute differenziazioni. Fra le tante versioni e i tanti “coraggiosi” (e dimenticando volutamente per ragioni storiche i Byrds, troppo importanti per ricadere banalmente sotto l'etichetta di “coveristi”), spicca un nome non troppo noto: quello di Jimmy LaFave. LaFave, onesto songwriter e nulla più, quando si ritrova sotto mano un brano di Dylan si trasforma drasticamente, vestendo i toni di un cantante straordinario (il cui timbro, e forse non è un caso, ricorda vagamente quello di Rod Stewart). Capace di infilare ben venti cover dylaniane in soli otto album (di cui un live), non c'è una sola delle sue versioni che non riesca appieno nel suo obiettivo di trasmettere un amore incondizionato verso un autore e le sue canzoni. Da ricordare, una Positively 4th street che poco ha da invidiare all'originale ed una preferenza per l'album Blood on the tracks, saccheggiato quasi in toto. Un altro grandissimo che a Blood on the tracks doveva essere piuttosto affezionato era Jeff Buckley. Nella Legacy Edition del Live at sin-é (da avere assolutamente) c'è una If you see her say hello da mozzare il fiato, che tracima uno struggimento ed una disperazione nemmeno lontanamente percettibili nella pur immensa versione dylaniana. Ma in tutto il doppio disco si possono rintracciabili interpretazioni di svariati giganti, da Ray Charles (Drown in my own tears) a Van Morrison (Sweet thing e The way young lovers do), da Dylan (oltre a quella già citata, da aggiungersi Just like a woman e I shall be released) a Leonard Cohen (Hallelujah, in una versione molto simile a quella che sarà poi pubblicata su Grace), da Billie Holiday (Strange fruit) a Nina Simone (Be your husband). Da questi solchi non è possibile non riconoscere una maestria artistica ed un talento fuori dal comune, con quella voce inconfondibile che il mondo avrebbe imparato a conoscere con Grace ed una semplice chitarra a sostenere il tutto, segno di una maturità già raggiunta a dispetto della giovanissima età di Jeff.

Un altro grandissimo che a Blood on the tracks doveva essere piuttosto affezionato era Jeff Buckley. Nella Legacy Edition del Live at sin-é (da avere assolutamente) c'è una If you see her say hello da mozzare il fiato, che tracima uno struggimento ed una disperazione nemmeno lontanamente percettibili nella pur immensa versione dylaniana. Ma in tutto il doppio disco si possono rintracciabili interpretazioni di svariati giganti, da Ray Charles (Drown in my own tears) a Van Morrison (Sweet thing e The way young lovers do), da Dylan (oltre a quella già citata, da aggiungersi Just like a woman e I shall be released) a Leonard Cohen (Hallelujah, in una versione molto simile a quella che sarà poi pubblicata su Grace), da Billie Holiday (Strange fruit) a Nina Simone (Be your husband). Da questi solchi non è possibile non riconoscere una maestria artistica ed un talento fuori dal comune, con quella voce inconfondibile che il mondo avrebbe imparato a conoscere con Grace ed una semplice chitarra a sostenere il tutto, segno di una maturità già raggiunta a dispetto della giovanissima età di Jeff.  A condividere le radici con il giovane Buckley ci doveva pure essere un ragazzetto di Glasgow, che si sarebbe fatto presto strada come uno dei più visionari songwriters degli ultimi venticinque anni. Il suo nome è Mike Scott, l'uomo che con i Waterboys avrebbe toccato le più alte del folk-rock con quel capolavoro che risponde al nome di Fisherman's blues. Fisherman's blues non è solo un disco ma una specie di epopea, all'interno della quale la cover diventa non solo un diversivo ma una parte integrante del flusso di coscienza di uno Scott al massimo della visionarietà. Ascoltare Sweet thing, con in coda la citazione della beatlesiana Blackbird, per rendersi conto di come la band scozzese ed il loro leader questa canzone ce l'avesse dentro al sangue, innestata a fondo nell'anima. Le registrazioni emerse negli anni successivi, prima il live semi-ufficiale The live adventures of Waterboys, poi la Deluxe edition in due cd di qualche anno fa, hanno dato maggior luce al quadro di una band sempre pronta a lanciarsi nell'altrui interpretazione con la passione bruciante di chi sta cantando la sua vita intera, spesso agganciandola a proprie composizioni. Così, The pan within si fonde con Because the night e The thrill is gone con ...and the healing has begun, come in uno stream of consciousness senza inizio né fine, mentre a parte luccica una strepitosa Purple rain, pescata da Prince, che diventa una cavalcata epicizzata ancor di più dal fiddle di Steve Wickham e dalla voce magica di Scott. Non può mancare Dylan, al quale vengono prese in prestito Nobody 'cept you, Girl from the north country e Death is not the end, a certificare un amore mai nascosto per il poeta di Duluth.

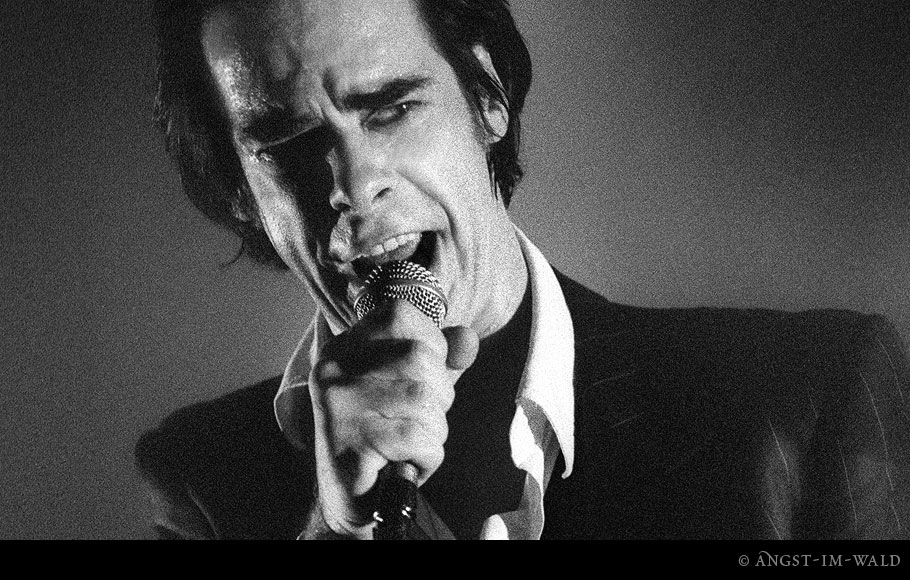

A condividere le radici con il giovane Buckley ci doveva pure essere un ragazzetto di Glasgow, che si sarebbe fatto presto strada come uno dei più visionari songwriters degli ultimi venticinque anni. Il suo nome è Mike Scott, l'uomo che con i Waterboys avrebbe toccato le più alte del folk-rock con quel capolavoro che risponde al nome di Fisherman's blues. Fisherman's blues non è solo un disco ma una specie di epopea, all'interno della quale la cover diventa non solo un diversivo ma una parte integrante del flusso di coscienza di uno Scott al massimo della visionarietà. Ascoltare Sweet thing, con in coda la citazione della beatlesiana Blackbird, per rendersi conto di come la band scozzese ed il loro leader questa canzone ce l'avesse dentro al sangue, innestata a fondo nell'anima. Le registrazioni emerse negli anni successivi, prima il live semi-ufficiale The live adventures of Waterboys, poi la Deluxe edition in due cd di qualche anno fa, hanno dato maggior luce al quadro di una band sempre pronta a lanciarsi nell'altrui interpretazione con la passione bruciante di chi sta cantando la sua vita intera, spesso agganciandola a proprie composizioni. Così, The pan within si fonde con Because the night e The thrill is gone con ...and the healing has begun, come in uno stream of consciousness senza inizio né fine, mentre a parte luccica una strepitosa Purple rain, pescata da Prince, che diventa una cavalcata epicizzata ancor di più dal fiddle di Steve Wickham e dalla voce magica di Scott. Non può mancare Dylan, al quale vengono prese in prestito Nobody 'cept you, Girl from the north country e Death is not the end, a certificare un amore mai nascosto per il poeta di Duluth. Proprio con Death is not the end si concludeva il lavoro forse più noto di un artista lontanissimo dalla sensibilità dei Waterboys: Nick Cave. L'album, datato 1996 era Murder Ballads, certamente non il capolavoro di Cave ma il disco che gli conferì una popolarità fino ad allora mai raggiunta. Death is not the end chiudeva un disco noir, di storie di omicidi e perdizione ma con un finale che sembrava squarciare le nuvole con un improvviso sprazzo di speranza, un diamante che nella versione dylaniana originale non presagiva nemmeno lontanamente il fulgore datogli da Cave. Tuttavia, l'australiano non era nuovo a recuperi di brani altrui più o meno sconosciuti: dieci anni prima, lui e i suoi Bad Seeds avevano dato alle stampe Kickin' against the pricks, un disco intero di riletture di standard blues, folk, gospel, rock and roll, pop broadwayano e psichedelia. Insomma, una specie di summa della storia della musica americana, da Johnny Cash ai Velvet Underground, da John Lee Hooker a Jimmy Webb passando per Roy Orbison e Leadbelly. Il risultato fu un affresco indimenticabile, nel quale l'australiano si impadroniva di un repertorio complesso ed articolato, passando dall'allucinazione di Long black veil alla diabolica I'm gonna kill that woman al doo-wop tinto di gospel (o viceversa....) di Jesus met the woman at the well.

Proprio con Death is not the end si concludeva il lavoro forse più noto di un artista lontanissimo dalla sensibilità dei Waterboys: Nick Cave. L'album, datato 1996 era Murder Ballads, certamente non il capolavoro di Cave ma il disco che gli conferì una popolarità fino ad allora mai raggiunta. Death is not the end chiudeva un disco noir, di storie di omicidi e perdizione ma con un finale che sembrava squarciare le nuvole con un improvviso sprazzo di speranza, un diamante che nella versione dylaniana originale non presagiva nemmeno lontanamente il fulgore datogli da Cave. Tuttavia, l'australiano non era nuovo a recuperi di brani altrui più o meno sconosciuti: dieci anni prima, lui e i suoi Bad Seeds avevano dato alle stampe Kickin' against the pricks, un disco intero di riletture di standard blues, folk, gospel, rock and roll, pop broadwayano e psichedelia. Insomma, una specie di summa della storia della musica americana, da Johnny Cash ai Velvet Underground, da John Lee Hooker a Jimmy Webb passando per Roy Orbison e Leadbelly. Il risultato fu un affresco indimenticabile, nel quale l'australiano si impadroniva di un repertorio complesso ed articolato, passando dall'allucinazione di Long black veil alla diabolica I'm gonna kill that woman al doo-wop tinto di gospel (o viceversa....) di Jesus met the woman at the well.  Un artista costantemente paragonato a Nick Cave per il suo percorso e per la sua cifra stilistica è senza dubbio Mark Lanegan. E come Cave, anche Lanegan ha saputo lanciarsi in una riscoperta di tracce nascoste d'America con il suo magistrale I'll take care of you, album nel quale, fra le riletture di O.V. Wright, Eddie Floyd e Buck Owens spunta una scurissima Carry home di Jeffrey Lee Pierce, deus ex machina dei Gun Club, e soprattutto una Shiloh town pescata dal repertorio di Tim Hardin che sembra investire Lanegan come diretto erede del grande songwriter americano. Ed alle cover, Lanegan non ha rinunciato nemmeno in tempi recentissimi nell'ambito della colllaborazione con Isobel Campbell, ex Belle and Sebastian. Questa volta, l'ispiratore massimo è Townes Van Zandt, presente con ben due brani, Snake song e No place to fall, in Hawk!, il disco della coppia uscito da pochissime settimane.

Un artista costantemente paragonato a Nick Cave per il suo percorso e per la sua cifra stilistica è senza dubbio Mark Lanegan. E come Cave, anche Lanegan ha saputo lanciarsi in una riscoperta di tracce nascoste d'America con il suo magistrale I'll take care of you, album nel quale, fra le riletture di O.V. Wright, Eddie Floyd e Buck Owens spunta una scurissima Carry home di Jeffrey Lee Pierce, deus ex machina dei Gun Club, e soprattutto una Shiloh town pescata dal repertorio di Tim Hardin che sembra investire Lanegan come diretto erede del grande songwriter americano. Ed alle cover, Lanegan non ha rinunciato nemmeno in tempi recentissimi nell'ambito della colllaborazione con Isobel Campbell, ex Belle and Sebastian. Questa volta, l'ispiratore massimo è Townes Van Zandt, presente con ben due brani, Snake song e No place to fall, in Hawk!, il disco della coppia uscito da pochissime settimane. Tuttavia, a chiudere questo breve percorso sull'arte dell'altrui interpretazione, non si può non ricordare l'immensa eredità di Johnny Cash e dei suoi American Recordings. Si potrebbe definirla una storia della canzone in dieci volumi (considerando anche i quattro dischi provenienti da Unearthed), un lungo viaggio di un uomo con la consapevolezza di essere ormai prossimo alla morte e l'urgenza di cantare la vita in ogni sua sfaccettatura, dalla gioia al dolore, dalla rabbia alla desolazione, dalla fede al buio più oscuro. Non importa che le canzoni provenissero da penne lontanissime fra loro. All'uomo in nero non interessava cercare i punti in comune fra Neil Diamond, Bono, Glen Danzig, Chris Cornell, i Depeche Mode, Neil Young, Tom Waits o Leonard Cohen (fra i tanti). All'uomo in nero interessava scavare nelle canzoni fino a trovarci la vita. E forse non è un caso che la canzone che più rappresenta la parabola umana del vecchio uomo in nero è Hurt, scritta da Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails, quanto di più lontano si potesse immaginare rispetto a Cash. Insomma, un grande atto d'amore verso una canzone. Che sarà un'entità quasi insignificante, ma spesso può rappresentare una vita intera.

Tuttavia, a chiudere questo breve percorso sull'arte dell'altrui interpretazione, non si può non ricordare l'immensa eredità di Johnny Cash e dei suoi American Recordings. Si potrebbe definirla una storia della canzone in dieci volumi (considerando anche i quattro dischi provenienti da Unearthed), un lungo viaggio di un uomo con la consapevolezza di essere ormai prossimo alla morte e l'urgenza di cantare la vita in ogni sua sfaccettatura, dalla gioia al dolore, dalla rabbia alla desolazione, dalla fede al buio più oscuro. Non importa che le canzoni provenissero da penne lontanissime fra loro. All'uomo in nero non interessava cercare i punti in comune fra Neil Diamond, Bono, Glen Danzig, Chris Cornell, i Depeche Mode, Neil Young, Tom Waits o Leonard Cohen (fra i tanti). All'uomo in nero interessava scavare nelle canzoni fino a trovarci la vita. E forse non è un caso che la canzone che più rappresenta la parabola umana del vecchio uomo in nero è Hurt, scritta da Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails, quanto di più lontano si potesse immaginare rispetto a Cash. Insomma, un grande atto d'amore verso una canzone. Che sarà un'entità quasi insignificante, ma spesso può rappresentare una vita intera.

Nessun commento:

Posta un commento